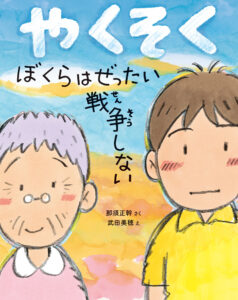

5 那須さんの“新作”絵本が出版されました ~『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』に込められた思い~

那須正幹さんの新しい絵本が、ポプラ社から出版されました。『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』で、絵は武田美穂さんです。那須さんの逝去から三年半、「遺作」が形になりました。この作品には、那須さんのどんな思いが込められているのか。新作絵本の周辺を探ります。

1 この作品が書かれた経緯とそれから

-

・この絵本のテキストとなったのは、那須さんが2013年に書かれた未発表作品「ばあちゃんの詩(うた)」です。もともと「歌詞」という求めに応じて書かれたもので、依頼したのは、広島市文化財団の山本真治さんでした。被爆70周年を期して企画した平和のコンサートのために、委嘱されたものでした。

那須さんは「歌詞を書いた経験はないが、書きましょう」と快諾、原爆の悲惨さや怖さを前面に出すのではなく、美しく優しい言葉でヒロシマを考える作品をと、まず送られてきたのが「ふるさと広島」で、続いて「ばあちゃんの詩(うた)」が山本さんのもとに届けられました。

・山本さんが作曲を依頼したのは、やはり広島縁りの作曲家・蒔田尚昊(まいた・しょうこう)さんで、クラシックの作曲家であると共に、冬木透の名義で、ウルトラマンシリーズの音楽などを手掛けていらっしゃる方です。(冬木さんは、那須さんより7年ほど年長で、旧満州生まれ。昨年、亡くなられました。)

山本さん(右から3番目)をはさんで、左が冬木さん、右が那須さん

-

・那須さんが書かれた二つの作品の中で、冬木さんが曲をつけられたのは、「ふるさと広島」の方で、歌詞は、一番から五番まで。ちなみに、一番は次のような歌詞です。

電車が渡るよ長い橋/流れのかなたに島影ゆれる/ちんちん電車の走る町

ああ、ここはわたしのふるさと/こころのふるさと

これに対し、「ばあちゃんの詩」は普通の物語の文体で、冬木さんは「ふるさと広島」の方を採られ、合唱曲(その際、「ふるさとの詩(うた)」と改題)にし、2015年8月に、広島市のアステルホールプラザ大ホールで開かれた「ヒロシマ平和祈念コンサート」で初演されました。この時には、那須さんも客席でこれを聴かれました。

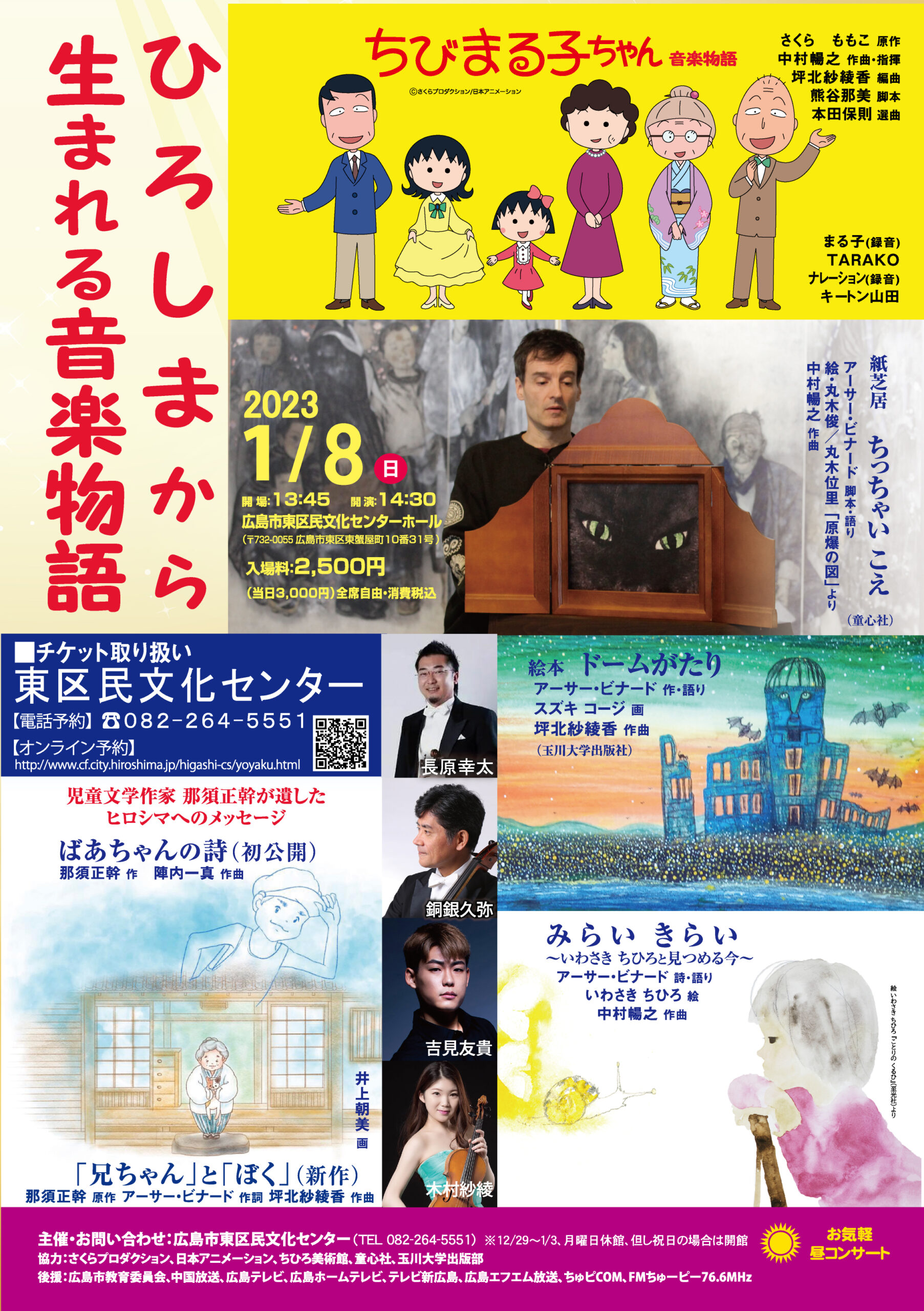

もう一つの「ばあちゃんの詩(うた)」のほうは、山本さんのパソコンの中に残されたまま、ということになったわけですが、那須さんが2021年に亡くなられたのを受けて、山本さんが改めてこの「遺作」のことを思い出され、これがテレビや新聞で報道されました。そして、2023年1月に広島市の東区民文化センターで開かれた「ひろしまから生まれる音楽物語」コンサートの中で、「ばあちゃんの詩」がアーサー・ビナードさんによって朗読され、この時、陣内一真さんによる前奏と後奏の曲がつけられました。陣内さんも広島出身で、アニメ映画「すずめの戸締り」の音楽などを担当された方です。

2 絵本出版まで

-

・著作権管理委員会では、那須さんに未発表作品があれば、それを形にしたいと考えていました。そんな折にこの作品の存在を知り、ぜひ絵本に、という話になりました。

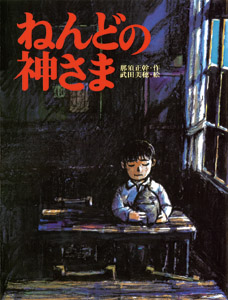

そして、『ねんどの神さま』(ポプラ社)の絵を描かれた武田美穂さんに、絵をお願いしたいというのが、委員の一致した意見でした。

ねんどの神さま(絵・武田美穂、ポプラ社)

3 絵本『ねんどの神さま』

-

・『ねんどの神さま』が出版されたのは1992年で、被爆から47年という時期でした。「主人公」は、山村の小学校に通う健一で、戦争が終わって間もない頃、という設定です。祖母の家に疎開してきた健一は、父親は戦死、母親や兄弟も空襲で失くしています。学校で小さな粘土細工の立像を作った健一は、「それは何?」と聞かれ、「戦争をおこしたり、戦争で金もうけするようなわるいやつをやっつける神さま」だと答えます。

時代はそこから一気に50年後の日本に飛びます。廃校の倉庫に残されていた、あのねんど細工の立像がむくむくと大きくなり、ついには百メートルもの大きさの怪物になった「ねんどの神さま」が、町に向かって歩き出します。ここからは、怪獣映画のようなシーンが続き、自衛隊が出動しますが、怪物は東京に向けて進み続けます。

・怪物がやってきたのは、東京の兵器会社のビルでした。そして、社長に向かって「ケンちゃん」と呼びかけます。そうです、兵器会社の社長は、「ねんどの神さま」を作った健一なのでした。

「ケンちゃんに教えてもらいたくって、やってきたんだよ」という怪物に、健一は、「強力な兵器で武装していたほうが、よその国から戦争を仕掛けられることもない」「わたしの事業は、平和のための事業なんだよ」と答え、元のねんど細工に戻ってしまった怪物を、粉々にします。

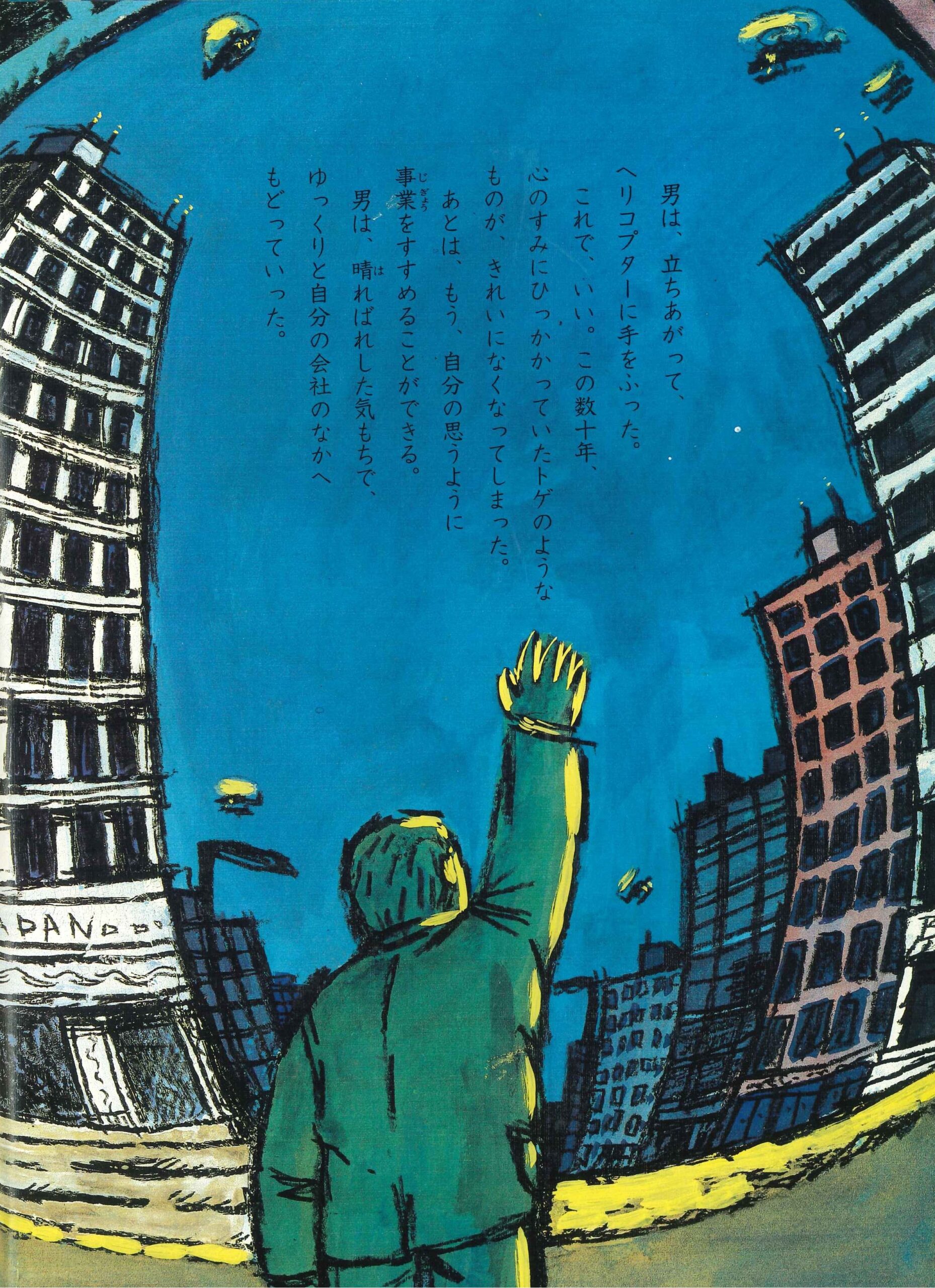

最後のページは自衛隊のヘリに手を振る健一の姿。「これで、いい。この数十年、心のすみにひっかかっていたトゲのようなものが、きれいになくなった」「男は、晴ればれとした気持ちで、ゆっくりと自分の会社の中へもどっていった」と結ばれます。(以上、引用は仮名を漢字にするなどしています。)

4 そして『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』

-

・これに対し、新しい絵本『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』のテキストになった「ばあちゃんの詩」は、日常的なドラマです。主人公は中学生のトオル。少し前から、ばあちゃんが、トオルのことを「にいちゃん」と呼ぶのです。トオルは一人っ子で、今まで「にいちゃん」と呼ばれることはありませんでした。どうやら、ばあちゃんは死んだ兄の洋平さんと間違えているらしいのです。ばあちゃんは、原爆で両親と兄を失くしていました。

・毎日のように「にいちゃんは、まだ帰ってこないねえ」とつぶやくおばあちゃんの姿に、トオルは家族を失くして一人で生きてきたおばあちゃんの“時間”を思いやります。そして「もしかしたら、ぼくは洋平さんの生まれかわりかもしれない」と思い始めるトオル。「だったら、ぼくらはぜったい戦争なんかしない」「子どもを殺したりしない。かなしい思い出もつくらない」と。心の中で約束するのです。最後は、「ぼくは。ばあちゃんが大すきだから」と結ばれます。

-

・この作品の原題は「ばあちゃんの詩」でしたが、絵本化するにあたり、「やくそく」というタイトルに、そして「ぼくらはぜったい戦争しない」というサブタイトルにしました。

「ぼくらはぜったい戦争しない」というのは、80年前、悲惨な形で敗戦を体験した日本人すべての「やくそく」だったはずです。前作『ねんどの神さま』では、それを反故にしている者たちへの告発が、児童文学としてはかなり異色のストーリー展開で表現されました。今度の絵本では、言わば、それを乗り越えて、ばあちゃんの思いを受け継ぎ、新たに“やくそく”を心に刻むトオルの姿が描かれます。

そして、絵本の最後に、那須さんが1990年に出された『子どもにおくるエッセー集 夕焼けの子どもたち』(岩崎書店)の中の「なぜ日本は平和なのか」という文章を、後書きとして置きました。その最後は、次のように結ばれています。

-

さあ、これから40年間、日本は平和でいられるかどうか。(註・これが書かれたのは、戦後45年を迎えようとしていた時期でした。)それを決定するのは、政府でも日米安保条約でもない。きみたちの一人ひとりが、戦争を体験した世代と同じように、いや、もっと強力に、

「戦争は絶対にいやだ」

と、大きな声で叫びつづけることだと思う。沈黙したとたん、戦争はたちまち、きみのまわりに忍びよってくるにちがいない。

-

これを受けて、武田美穂さんの後書き「那須さんへ」があり、その最後は「そうして、那須さんが期限をきった40年後の2030年に、「那須さーん、いま、世界は平和です」と言いたいですね。/あと5年しかないから、いそがないと」と結ばれています。

那須さんは、被爆70年(2015年)の夏には、多くの取材や講演会を引き受けましたが、この時、「被爆80周年の時には、被爆者が高齢化して語れる人が少なくなっているだろう」「僕は、原爆を体験した者として、核兵器や戦争のない世界の実現に向けて、多くの人たちに伝える役目を担いたい」と、山本さんに語っていたそうです。

残念ながら、急逝によりその願いは叶いませんでしたが、いま、遺作『やくそく ぼくらはぜったい戦争しない』が絵本としてよみがえりました。トオルの「やくそく」が、そこに込められた那須さんの思いが、日本中の、いや世界中の子どもたちの心に届きますように!

(文責・藤田のぼる)